「鍼灸って、いったい何をしているんだろう?」

そう思われたことはありませんか? 東洋医学は難しそう、というイメージがあるかもしれません。でも、ご安心ください。実は鍼灸が目指すことは、昔も今もとてもシンプルです。今回は、『類経(るいきょう)』の「鍼灸諸則」を紐解きながら、鍼灸の知恵と奥深さをご紹介します。

『類経』は、明代の張介賓(1563-1640)が、難解な古典『黄帝内経』を分類・整理して編纂した医書で、東洋医学の基礎理論を後世に伝える上で非常に重要な役割を果たしました。

目次

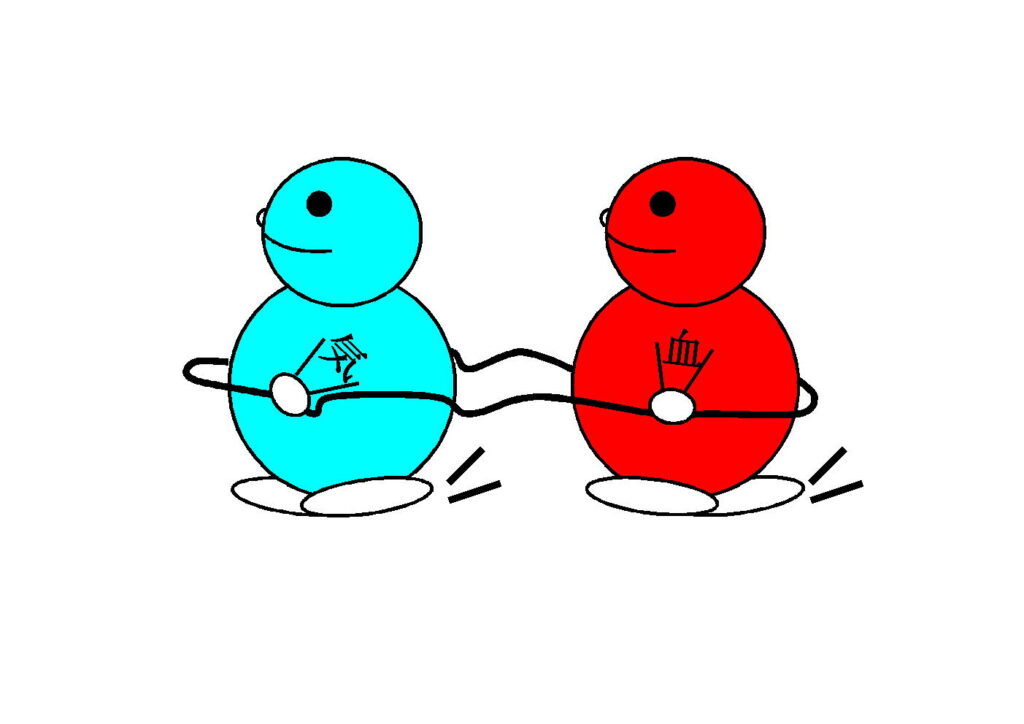

鍼灸は「血」と「気」の流れを整える

『鍼灸諸則』の冒頭には、次のような一文があります。

「凡そ諸々の病の起こるは、皆、血気の壅滞(ようたい)し、宜しく通ずることを得ざるに由(よ)る」

少し難しい言葉ですが、これを分かりやすく言うと、「あらゆる病は、体の中の『血』と『気』の流れが滞ってしまうことから起こる」ということです。

東洋医学では、私たちの体を動かす生命力を「気・血」と考えます。この「気」と「血」がスムーズに流れている状態が健康であり、何らかの原因で流れがせき止められてしまうと(これを「壅滞(ようたい)」と言います)、肩こりや頭痛、内臓の不調など、さまざまな病や不調を引き起こすと考えます。

そして、この滞りを解消するために、鍼灸は次のように作用すると書かれています。

「鍼を以て之を開導し、灸を以て之を温煖し、治畢わる」

- 鍼(はり)は「開導(かいどう)」:滞った流れを開き、流れるべき処へ導いて通すこと

- 灸(きゅう)は「温煖(おんだん)」:体を内側から温めて、流れをスムーズにすること

つまり、鍼灸は「血と気の巡り」を整えることで、病気の根本原因にアプローチしているのです。

鍼と灸、それぞれに奥深い「心法」がある

『鍼灸諸則』には、治療の具体的な方法についても、非常に細やかな注意点が記されています。

たとえば、鍼を刺す深さや灸の回数について。古典には「刺入三分、灸三壮」といった大まかな目安が書かれていますが、これはあくまでも「大綱」であり、個々の患者さんの症状や体質に合わせて調整すべきだと述べられています。

その人の年齢や体格、体調を考慮して、灸の熱さ具合(生熟の候)を判断する。皮膚が薄い手足は灸を小さく、回数も少なく、肉厚な腹や背中は灸を大きく、回数も多くするなど、臨機応変な判断が求められるのです。

これらは、教科書には載っていない熟練者の知恵、いわば「心法(しんぽう)」と呼ばれるものです。安易に鍼や灸を多用すると、かえって体に負担をかけ、生命の根源である「真気(しんき)」を消耗させてしまう危険性があると警告しています。

この古典の教えを大切に守り、一人ひとりの体質や状態をしっかり見極めることで、最適な治療法が選択できるのです。

大切な「将護」の教え

さらに『類経』が強調しているのが、「将護(しょうご)」、つまり養生の重要性です。

「須く好く将護し、生冷や酢滑等の物を忌むべし。若し慎むことを知らざれば、必ず反って他疾を生ぜん」

鍼灸で血気の流れを整えても、生活で体を冷やす生ものや冷たい飲食物、酢の物、消化に負担をかける脂っこい食べ物を摂ると、せっかくの治療効果が台無しになり、かえって別の病気を引き起こしてしまう可能性がある、と強く戒めています。

いかがでしたでしょうか。 鍼灸とは、単に痛い場所に鍼を刺したり、お灸を据えたりするだけではありません。長い歴史を持つ知恵と経験に基づき、あなたの体の「気と血」の流れを整え、ご自身の自然治癒力を引き出すことを目指す、非常に繊細で奥深い治療法なのです。

体の不調でお悩みの方は、ぜひ一度、東洋医学の知恵に触れてみませんか?